Tromsø ist längst mehr als nur „Tor zur Arktis“ – die Stadt hat sich in den letzten Jahren auch zu einer kleinen Serienkulisse des Nordens entwickelt. Im Fokus stehen die wenigen, aber markanten Drehorte, die immer wiederkehren, und die unterschiedlichen Serien, die dort ihre Spuren hinterlassen – von der intimen Doku im UNN über das leise Familienepos „Liv“ (läuft bei uns bei arte) bis zum eher lauten Klimadrama „Saving the Fucking Planet“. Zwischen Uniklinik, Holzhäusern und dunklen Fjorden erzählen norwegische Produktionen Geschichten von Krankheit und Heilung, von Familiengeheimnissen und Klimakämpfen. Wer genauer hinschaut, erkennt, wie bestimmte Orte in Tromsø immer wieder auftauchen – und wie Serienmacher sie nutzen, um ihre Figuren und Konflikte im rauen Licht des Nordens zu erzählen. Was mich bei meinem Besuch in Tromsø fasziniert hat, war eben dieses Licht: Es ist eine andere Atmosphäre als hierzulande. Ich war zur Sommersonnenwende dort, und das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Zeit, wenn die Sonne einfach nicht untergeht. Alles fühlt sich gemächlicher, langsamer an – ausreichend Zeit, die Drehorte in der Stadt und Umgebung zu entdecken.

Das hat zum Beispiel das Team um den Film „Insomnia“ (bei uns „Todesschlaf“, 1997) genutzt: Der norwegische Thriller spielt direkt in Tromsø und nutzt die charakteristische Szenerie und das Phänomen der Mitternachtssonne als zentrale Atmosphäre. Viele Schlüsselszenen – etwa Verfolgungen und Ermittlungen – wurden im Stadtzentrum und an der berühmten Strandgata gefilmt. Der Thriller „Kings Bay“ aus dem Jahr 2017 spielt ebenfalls in Tromsø und thematisiert einen realen Grubenunfall sowie die politische Aufarbeitung in der Region. Wichtige Szenen entstanden in und um die Stadt. Und wie sieht es mit Serienproduktionen aus?

Im Fokus: das Universitätssykehuset Nord-Norge (UNN) im Stadtteil Breivika

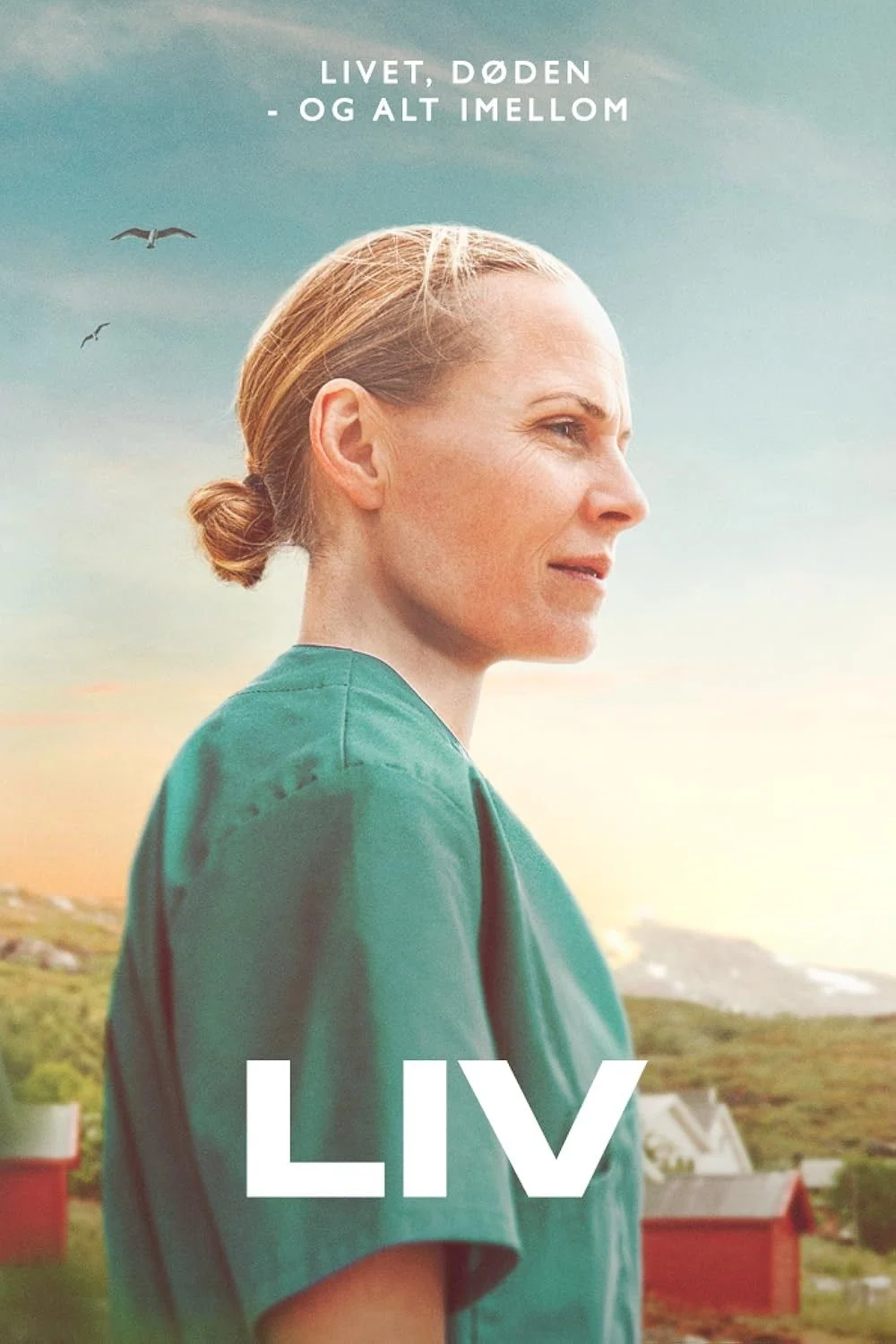

Einer der wichtigsten Drehorte liegt ein paar Busminuten nördlich der Innenstadt: das Universitätssykehuset Nord-Norge (UNN) im Stadtteil Breivika. Das Großkrankenhaus ist das medizinische Zentrum für Nordnorwegen und verteilt sich über mehrere Flügel auf einem Hügel über dem Meer. In der Familiensaga „Liv – Leben, Tod und alles dazwischen“ steht das UNN im Fokus: Hier arbeiten drei Geschwister für ein Krankenhaus in Tromsø; der Alltag der Herzchirurgin Ingrid Nygaard und ihrer Familie dreht sich um OP-Säle, Besprechungszimmer und den Stress eines modernen Klinikbetriebs.

Vieles davon ist sichtbar inspiriert vom UNN: sterile Flure, lange Glasfronten mit Blick auf graue Berge, die Mischung aus Hightech-Medizin und sehr persönlichen Gesprächen in kleinen Büros. Immer wieder zeigt die Serie Aufbau und Atmosphäre eines nordnorwegischen Uniklinikums, eingebettet in das Panorama von Fjord und Polarhimmel. Wer später tatsächlich im UNN steht – etwa in der Eingangshalle auf Ebene A – wird natürlich einiges wiedererkennen: das labyrinthische Wegesystem, das Mischlicht aus Neonröhren und Tageslicht, die ständig fahrenden Aufzüge, in denen sich die Wege von Ärzten, Pflegenden und Angehörigen kreuzen.

Noch eine Kulisse: das Universitätssykehus in Tromsø

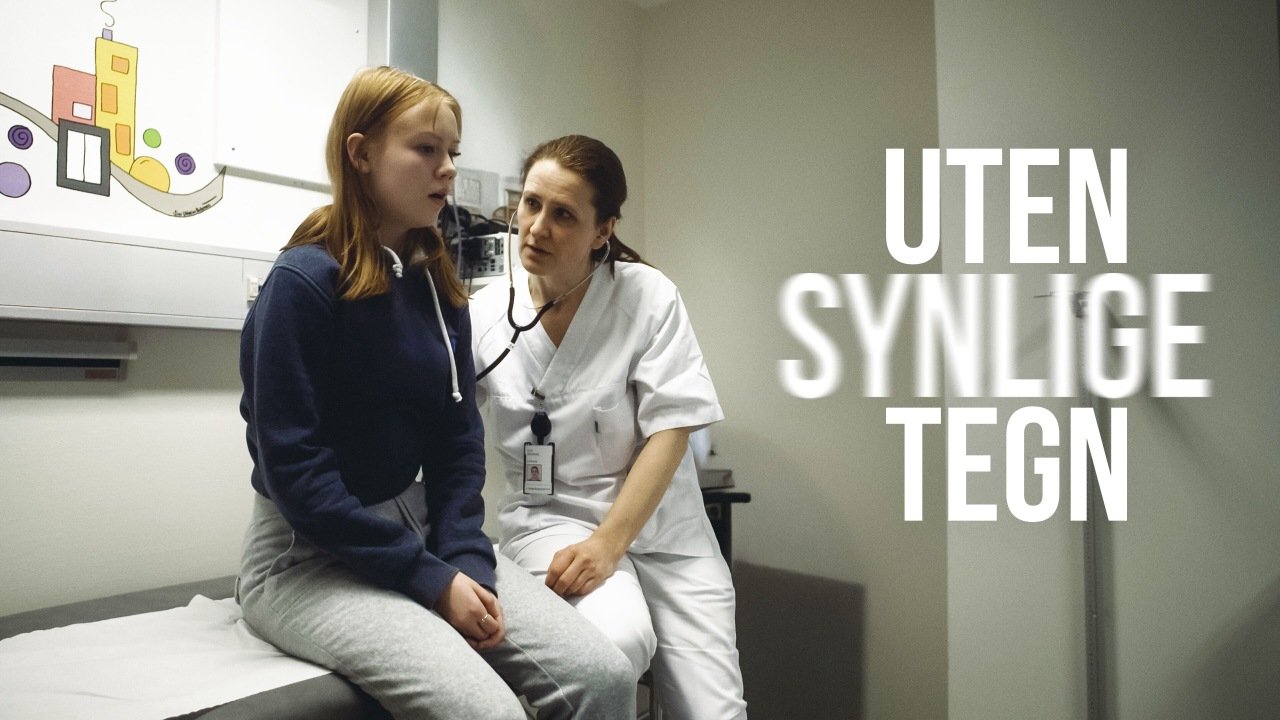

Noch näher an den realen Klinikalltag heran wagt sich die Dokumentarserie „Uten synlige tegn“ („Ohne sichtbare Zeichen“), deren Filmfassung international unter dem Titel „Teenage Life Interrupted“ läuft. Die Serie begleitet zwei Ärzt:innen am Universitätssykehus in Tromsø, die sich auf Jugendliche mit schwer erklärbaren körperlichen Symptomen spezialisiert haben.

Gedreht wurde direkt auf der Kinder- und Jugendklinik: Wartebereiche mit bunten Stühlen, Zimmer mit Blick auf den Parkplatz und den Fjord, Untersuchungsräume, in denen keine spektakulären Hightech-Geräte im Vordergrund stehen, sondern lange, ruhige Gespräche. Die Kamera bleibt nah an den Gesichtern der Mädchen, während im Hintergrund immer wieder die typische Architektur des UNN aufblitzt – weiße Wände, große Glasflächen, der Blick hinunter auf die Straße, auf der die Busse in Richtung Innenstadt fahren. Diese Serie macht das Krankenhaus nicht nur zur Kulisse, sondern zum eigenen Charakter: ein Ort zwischen Hoffnung und Überforderung, an dem sich die großen Fragen nach Körper, Psyche und gesellschaftlichem Druck spiegeln. Es gibt ja viele Krankenhaus-Serien und auch -Dokus auf dem Markt – das hier ist aber wirklich etwas Besonderes (was ich nicht nur als Tromsø-Fan sage).

Jetzt wird’s bunt: das Tromsøzentrum

Von Breivika hinunter in die Stadt verändert sich das Bild: Tromsøzentrum liegt dicht gedrängt zwischen Hafen und Hausberg, eine Mischung aus Holzhäusern, modernen Glasbauten und einer überraschend lebendigen Kneipenszene, wie ich selbst feststellen durfte. Viele sprechen bei der Stadt gerne von der „arktische Hauptstadt“ – eine Großstadt im Miniaturformat, 350 Kilometer nördlich des Polarkreises, umgeben von hohen Bergen und tiefen Fjorden. Immerhin ist sie die Stadt mit der am nödlichsten Universität und lange Zeit der nördlichsten Brauerei der Welt (das konnte ich vor Ort allerdings nicht verifizieren).

Die Stadt-Kulisse taucht in mehreren Serien auf, allen voran wieder in „Liv“. Wenn Ingrid und ihre Geschwister zwischen Klinik, Familienfeiern und privaten Krisen pendeln, sieht man immer wieder die Straßen und Plätze der Stadt: Morgendämmerung über dem Hafen, wenn Pendler mit dicker Jacke und Kaffeebecher zur Arbeit eilen, oder die dunklen Nachmittage, in denen das gelbe Licht aus Cafés und Bars auf den nassen Asphalt fällt. Die Stadt wird hier zur Bühne für sehr alltägliche Dramen – Trennungen, Versöhnungen, berufliche Entscheidungen – vor einer Natur, die ständig präsent bleibt, selbst wenn man sie gerade nur als dunkle Bergsilhouette hinter den Hausdächern wahrnimmt.

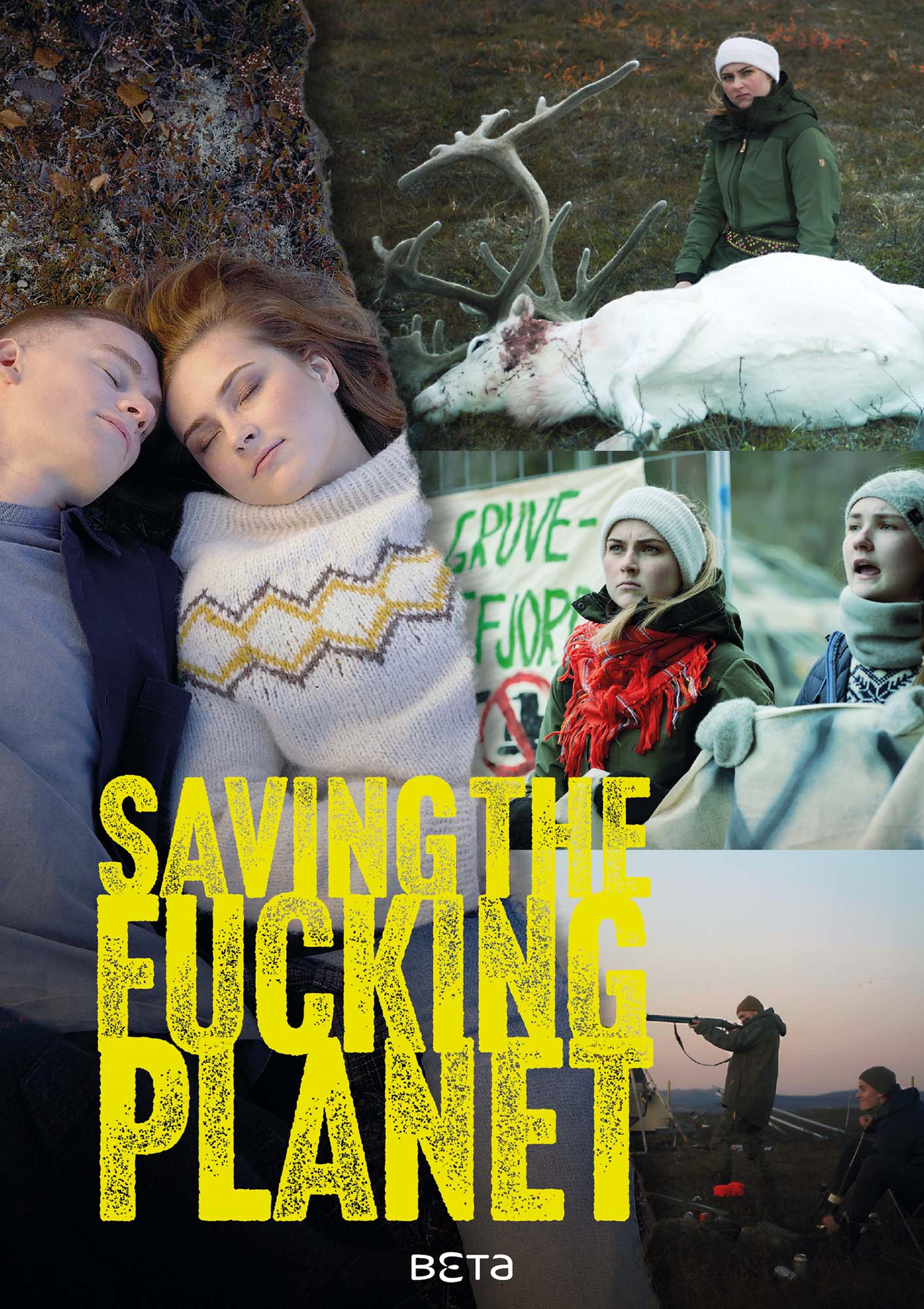

Auch die Klimaserie „Saving the Fucking Planet“ (Originaltitel „Vi lover et helvete“) nutzt Tromsø als wiederkehrende Stadtkulisse, obwohl die Hauptgeschichte im fiktiven Utfjord in Troms og Finnmark spielt. Die Serie erzählt von Daniel, der als Klimaskeptiker in einer strukturschwachen nordnorwegischen Gemeinde lebt, und Elin, einer überzeugten Umweltaktivistin aus einer samischen Familie. Als die beiden sich ineinander verlieben, geraten persönliche Gefühle und politische Fronten unweigerlich aneinander. Teile der Serie wurden in Tromsø gedreht, die Produktion fand ausdrücklich sowohl in Alta (auch ein toller Ort!) als auch in Tromsø statt und band viele Filmschaffende aus der Region ein. Wenn Daniel und Elin die Kleinstadt hinter sich lassen, taucht Tromsø als „große Stadt des Nordens“ auf: als Ort für Uni-Seminare, Aktivistentreffen, Gesprächsrunden in Cafés und Besprechungen in nüchternen Bürogebäuden. Die urbane Umgebung mit Neonlicht, Glasfassaden und dichtem Verkehr kontrastiert bewusst mit den meist einfachen Häusern am Fjord von Utfjord – die Serie nutzt Tromsø, um den Spannungsbogen zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen politischer Bühne und gelebtem Alltag zu zeigen.

Raus aus der Stadt, rein in die Stille

Ein ganz eigenes, stilleres Serienkapitel spielt an den Rändern der Stadt, dort, wo Tromsø langsam in Küstendörfer, Schären und einzelne Höfe am Meer übergeht – übrigens auch ein toller Kontrast, wenn man sich selbst auf den Weg macht, raus aus der Stadt, hoch ins karge Land bis hinauf zum Nordkapp. In „Liv“ kündigt die Herzchirurgin Ingrid gleich zu Beginn an, dass sie ihren Hochleistungsjob aufgeben und „ans Meer“ ziehen will – in ein Haus außerhalb der Stadt, das immer wieder mit dramatischen Wetterstimmungen ins Bild gesetzt wird: graue Wellen, Sturm, aber auch Mitternachtssonne und warme Sommerabende, in denen das Licht fast horizontal über die Wasseroberfläche streicht. Diese Küstenbilder stammen aus der Umgebung von Tromsø, wo viele Siedlungen direkt am Wasser der Fjorde liegen und eine kurze Autofahrt von der Stadt trennen. Die Serie nutzt diese Nähe, um zwei Lebenswelten zu kontrastieren: das hochmoderne Krankenhaus und die kleine Holzhausterrasse am Fjord, auf der Ingrid versucht, zur Ruhe zu kommen. Die Kamera fährt von der Stadt über die Brücken und Straßen hinaus, bis nur noch Meer und Berge bleiben – eine Bewegung, die jeder kennt, der einmal selbst aus dem Zentrum in Richtung der umliegenden Inseln gefahren ist.

Auch über Filme und Serien sprechen – Festival in der Stadt

Dass Tromsø heute ein beliebter Drehort ist, liegt nicht nur an der dramatischen Landschaft, sondern auch an seiner Rolle als kulturelles Zentrum in der Region Nordnorwegens. Tromsø ist Sitz norwegischer Produktionsfirmen und somit Drehort für nationale wie internationale co-produzierte Serien und Dokus. Szenen von Gletscher-Expeditionen, Arktisforschung und urbanen Winterabenteuern entstehen regelmäßig in den Straßen der Stadt oder auch in der Region bis hoch tzum Nordkapp – etwa für Serien rund um das Nordlicht oder Reportagen wie „Magische Nächte – Auf der Suche nach dem Nordlicht“, deren Startpunkt und zentrale Ausflugsbasis Tromsø ist. Häufig werden die malerischen Fjordgebiete und die Sicht auf die arktische See inszeniert.

Und seit den frühen 1990er-Jahren zieht das Tromsø International Film Festival Filmschaffende aus aller Welt an; es zeigt regelmäßig Serien und Dokumentationen aus Nordnorwegen und dem Sápmi-Gebiet und bietet lokalen Produktionen eine Bühne. Sowohl „Saving the Fucking Planet“ als auch „Teenage Life Interrupted“ wurden dort gezeigt, oft mit anschließenden Gesprächen mit Regie und Protagonist:innen – die Stadt ist damit nicht nur Drehort, sondern auch Diskussionsraum für die Geschichten, die hier entstehen. Wird Zeit, dass ich es auch mal zum Festival nach Tromsø schaffe.

Schaut man all diese Serien mit dem Blick eines Reisenden, kristallisieren sich einige Tromsø-Orte als rote Fäden heraus: das Universitätssykehus als Schauplatz von Leben und Tod, die Innenstadt zwischen Hafen und Bergen als Puls der nördlichsten Großstadt Norwegens, und die Küstenlinie rund um die Insel Tromsøya, an der Figuren buchstäblich ihren Standort im Leben neu bestimmen. Mal stehen Aktivist:innen mit Transparenten im Wind, mal versucht eine Ärztin, dem Klinikstress zu entkommen, mal suchen zwei Jugendliche im Krankenhaus nach einem Weg zurück in einen normalen Alltag. Gemeinsam zeigen diese Serien, wie Tromsø im Bild funktioniert: als Stadt am Rand – und gleichzeitig als Zentrum für Geschichten, die weit über Nordnorwegen hinaus wirken.

Bilder: Michael Braun / TV2 / arte

Kommentiere